Meine Mutter ist nicht mehr da (Teil 4) – Sprachlosigkeit und Vergessen

—

Meine Mutter war an Lewy-Körperchen-Demenz erkrankt und ist daran gestorben.

In Teil 1 ging es um die Diagnose und die folgende Ohnmacht,

in Teil 2 um meinen Umgang mit Tod und Trauer,

in Teil 3 um Kontrolle, Angst und Liebe.

—

Kommunikation

Am Anfang der dementiellen Veränderung unserer Mutter versuchten meine Schwester und ich – teilweise bis zur Selbstaufgabe – Mama ein Zuhause nach ihren Wünschen zu geben. Dazu fuhren wir regelmäßig in die Heimatstadt, kümmerten uns mit Rundum-Programmen um sie, versuchten, ihr Hobbys oder anderweitige, Sinn stiftende Beschäftigungen näher zu bringen. Ein Gespräch über ihre Defizite, darüber, dass sie Dinge verlernte, fand in dieser Zeit nicht statt. In den wenigen lichten Momenten stellte sie uns Fragen wie „Soll ich das Haus verkaufen? Aber wo soll ich denn dann hin?“, wobei sie unfähig war, eine Entscheidung zu treffen oder auch nur konkrete Überlegungen zu äußern. Einen Ansage machte sie allerdings auch später immer wieder klar und deutlich: „Ich will in diesem Haus bleiben, und ihr sollt hierher ziehen.“ Dass diese Aussage mit anderen Wünschen, die sie später äußerte, kontrastierte, gehörte dabei ebenso selbstverständlich zum Bild wie viele andere merkwürdige Dinge. So kam es im Sommer 2006 wiederholt zu Szenen, in denen sie sich im einen Augenblick in meine Arme warf und sich freute, dass ich endlich gekommen bin, um sie zu holen, sprich: nach Berlin mitzunehmen. Im nächsten Augenblick schwor sie, dass sie ihr Haus „nur mit den Füßen zuerst“, also tot verlassen würde.

Wenn sie in dieser Zeit überhaupt konkret wurde, äußerte meine Mutter den Wunsch zu sterben. Das war dann aber immer verbunden mit der Bitte, davon bloß niemandem zu erzählen, denn dann würden die entsprechenden Personen sich ja Sorgen machen. Ich reagierte auf diese Aussage, die mich komplett überforderte, zunächst mit mehr Sorge, später auch mit Ärger und Wut. Erst nachdem ich auf eine erneute Pseudo-Selbstmord-Drohung erwiderte: „Weißt du Mama, ich wünsche mir, dass du weiterlebst, und einige andere Menschen wünschen sich das auch. Wenn du aber sterben willst, dann kann ich das nicht ändern“, hörte sie auf, mich mit dieser Methode unter Druck zu setzen.

Heute denke ich, dass die Drohungen und die Lebensmüdigkeit ihr einziger Weg waren, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass etwas falsch war. Vielleicht wusste sie, was es war, vielleicht war es auch so, dass sie nur ein diffuses Gefühl davon hatte, dass irgendetwas nicht stimmte. Warum aber hat sie nicht ihrem Arzt davon erzählt, den sie doch regelmäßig aufsuchte? Warum hat sie ihre Sorgen nicht mit uns besprochen?

Zum einen ist es scheinbar so, dass viele dementielle Menschen die zunehmende Unfähigkeit, alltägliche Dinge zu bewältigen, zu verbergen versuchen. Die Inkompetenzen, das Vergessen sind ihnen zuallererst einmal peinlich, dann merken sie, wie sie in unserer Gesellschaft immer weniger funktionieren (können). Das war ganz sicher auch bei meiner Mutter der Fall. Und sie hatte es – auch mit Hilfe meines Vaters – vermutlich schon eine ganze Weile geschafft, ihre Erinnerungslücken zu verstecken. Dass mit seinem Tod ausgerechnet diese wichtige Stütze wegbrach, muss sie über den Verlust des langjährigen Partners hinaus schwer getroffen haben. In Kombination mit ihren großen Ängsten, die durch die Demenz noch massiver wurden, war klar, dass ein Arztbesuch das letzte war, was sie sich als Abhilfe für ihre Schwierigkeiten vorstellen konnte.

Nach dem Tod meiner Mutter unterhielt ich mich länger mit ihren Nachbar_innen über ihre Demenz. Dabei bestätigten diese, die nach 30 Jahren der Nachbarschaft zu Freund_innen geworden waren, dass meine Mutter schon zu Lebzeiten meines Vaters eigentlich alltägliche Dinge nicht mehr bewältigen konnte. Seinen Wunsch nach einer Tasse Cappuccino aus der neuen Maschine beantwortete sie demnach mit den Worten: „Das machst du dir besser selber“. Angesichts der Tatsache, dass sie ihm immer den Kaffee gemacht und gebracht hatte, lässt sich das nur damit erklären, dass sie nicht mehr in der Lage war zu lernen, wie die neue Maschine funktioniert.

Im Mai 2006 ging ich mit meiner Mutter ins Musical, eine Aufführung mit Schlagern der 50er und 60er Jahre, mit denen die Geschichte von Klosterschwestern, die versuchten, die Finanzierung ihres Klosters zu sichern, erzählt wurde. Musicalbesuche hatte sie immer sehr geliebt; in der Vergangenheit war sie von meinem Vater regelmäßig zu Kurzurlauben mit Musicalbesuch eingeladen worden. Die Erinnerung daran war allerdings schon wie weggewischt. Nachdem wir das Theater verlassen hatten, antwortete sie auf meine Frage, wie es ihr gefallen hatte: „Schön, aber das war so laut!“

Diesen neuen, anderen Blick auf die Welt bestätigte meine Mutter auch in der Folgezeit immer wieder. Ihr „das kann ich nicht“ wurde zum geflügelten Wort, ebenso wie unsere charmanten, fordernden und manchmal ärgerlichen Versuche, sie zu ermutigen, es dennoch zu versuchen. Ihr Vermeidungsverhalten, das aus heutiger Sicht oft extrem durchsichtig war, fiel mir zu dem Zeitpunkt nur sporadisch auf. Und wenn es mir auffiel, dann wusste ich damit oft nichts anzufangen. Dass ihre Erklärungen, die von „Ich kann das, will es aber gerade nicht“ bis zu „Ich kann das nur nicht, weil ich so alleine bin“ reichten, nicht zutrafen, half auch nicht wirklich weiter. Denn was war die Schlussfolgerung? Klar war: Unsere Mutter hat Probleme, über die sie nicht sprechen kann, nicht sprechen will.

Sprachlosigkeit

Apropos sprechen: Einige Monate nach dem Tod meines Vaters nahmen die Wortfindungsstörungen bei Mama massiv zu. Das fast slapstickartige Suchen nach Worten, das Umschreiben von Gegenständen in Form von „das gelbe krumme, na, wie heißt es doch, das Ding, du weißt schon“ wurde von der Ausnahme zur Regel. Immer öfter war von dem „Ding“ die Rede, das von Person über Tier bis zur Sache alles sein konnte. Als Mama nur noch Sachen sagte wie „Und dann hat der Dings das Dings gemacht mit dem Dings“, dachte ich, es könnte schlimmer nicht mehr kommen. Ich sollte mich täuschen.

Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich liebe es, mit Wörtern zu jonglieren, zu spielen. Ich singe gerne, ich lerne gut und gerne auswendig. Kurz: Wörter und Sprache sind mein Leben. Festzustellen, dass Mama Wörter schlicht nicht mehr findet, genauer, nicht mehr erinnert, schockierte, entsetzte mich. Während ich mich nicht entsinne, bewusst an Demenz gedacht zu haben, tat ich intuitiv das, was empfohlen wird. Ich versuchte, den Prozess zu verlangsamen, indem ich Mama bearbeitete, ihr Gedächtnis zu schulen. Ich spielte Memory mit ihr, ich drängte sie zu lesen, zu erzählen, ermutigte sie, weiterzusprechen, auch wenn ihr ein oder mehrere Wörter fehlten – so, wie mit Schüler_innen im Fremdsprachenunterricht verfahren wird. Und genauso wie für die die Fremdsprache war für meine Mutter die deutsche Sprache zunehmend terra incognita. Der Unterschied war, dass ich mir bei ihr nie sicher sein konnte, an welche heute gelernten „Vokabeln“ sich Mama noch morgen würde erinnern können.

Kommunikation war das meistens nicht. Oder höchstens in dem Maße, wie aus dem „bababa“ eines Kleinkindes alles und nichts gelesen bzw. gehört werden kann. Mama kooperierte, so gut sie konnte, wobei ich meine Zweifel habe, ob sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lesen konnte. Gleichwohl bemühte sie sich, wohl auch, weil sie sah, wie wichtig es mir war.

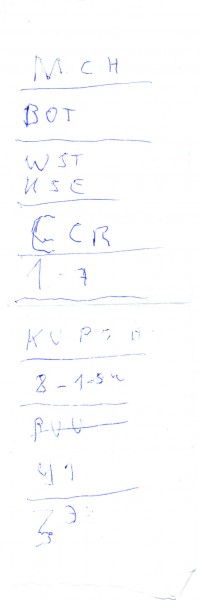

An Schreiben war schon lange nicht mehr zu denken, wobei auch das nicht sonderlich auffiel, da sich Mama ja sowieso unserer Assistenz sicher sein konnte. In den seltenen Fällen, in denen wir sie aufforderten, z.B. den Einkaufszettel zu schreiben, entwischte sie uns, drehte es irgendwie so, dass doch wieder wir schrieben. Ich kann mich nicht entsinnen, meine Mutter nach dem Tod meines Vaters jemals beim Schreiben gesehen zu haben. Als ich nach ihrem Tod die Unterlagen zum Grab meiner 1994 verstorbenen Großmutter sichtete, sah ich, dass sie 2004 noch mit Mühe auf der Rechnung der Friedhofsgärtnerin „B E Z A H L T“ notiert hatte, datiert allerdings auf ein Datum im Jahr 3004. Bereits im Folgejahr hatte sich die Notiz in „B Z H T“ ohne Datum verändert. Schon im Herbst 2006 war ich sehr überrascht gewesen, als ich mit ihr auf ihrer Bettkante saß und mir den Inhalt ihres Nachttischs zeigen ließ, der in gewisser Weise zum Inhalt ihres Lebens geworden war. Zwischen verschiedenen Portemonnaies, dem Schmuckkasten und einigen Bildern lagen zwei Abrisse der Einkaufszettel-Rolle, die sie mir mit den Worten „Das braucht man auch nicht mehr“ in die Hand drückte. Darauf Schreibversuche von Mama. Von wann, weiß ich nicht. Während “Wurst” und “Käse” ebenso wie “Funkuhr” mit etwas Phantasie noch wieder zu erkennen sind, hatten einige der Wortgebilde wohl nur in Mamas Realität einen Sinn.

Was mich daran vor allem betroffen macht, ist die Vorstellung, dass sie an einem der Tage, an denen sie allein zu hause saß, mit großer Anstrengung und wahrscheinlich sehr langsam versuchte, das, was wir alle täglich automatisch ohne großes Überlegen zu Papier bringen, auf den Einkaufszettel zu bannen.

Ich stelle mir vor, wie sie für jedes Wort überlegt, abwägt, malt, zeichnet, wieder überlegt, schließlich glaubt, das Wort geschrieben zu haben. Irgendwann, vielleicht am gleichen Tag, vielleicht sogar direkt anschließend, merkt sie, dass etwas falsch ist. Also reißt sie den Zettel ab, und legt ihn in ihren Nachttisch, der Ort, wo ganz sicher niemand außer ihr etwas zu suchen hat. Wie schrecklich kann es sein, festzustellen, dass etwas, das sie immer konnte, plötzlich weg ist? Ich finde es unvorstellbar, plötzlich nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, mich nicht mehr artikulieren zu können. Und während ich diese Zeilen tippe – in wahrscheinlich der gleichen Zeit, die Mama für eines dieser Wörter gebraucht hat – treibt mir der Gedanke schon wieder die Tränen in die Augen.

Wieder etwas später begann Mama, die Wortfindungsstörungen mit Phantasie zu kompensieren. So wurden aus Töchtern plötzlich Tanten, das blieb eine ganze Weile so. Ob es nun so war, dass nur das Wort ersetzt wurde, oder ob in dem Maße, wie Mama wieder „jünger“ wurde, auch das Konzept, uns als Tanten zu sehen, plötzlich Sinn machte, weiß ich nicht. Interessanterweise gewöhnte ich mich auch daran. Wenn es denn dann so war, dass dieses Wort aus welchem Grund auch immer besser erinnerbar ist, dann war ich ab sofort eben eine Tante. Während Nachbar_innen und Verwandte etwas sparsam guckten, wenn Mama von ihren Tanten sprach, verstanden wir uns im Wortsinne fast wieder besser als in der „Dingens“-Phase. Nicht kompensieren konnte sie hingegen Gedächtnislücken. Schlager der 60er und 70er Jahre, die Mama früher gerne und viel gesungen hat, weckten keine Erinnerungen mehr. Sang ich ihr vor, was ich einmal von ihr gelernt hatte, stimmte sie manchmal vorsichtig mit ein, sang einzelne Wörter mit großen Augen mit und freute sich wie ein Schneekönig, wenn sie sich an eine Textstelle richtig erinnerte. Ich weiß noch, wie sie zuletzt strahlte, als wir, nachdem ich „Rote Lippen soll man küssen“ zu singen begonnen hatte, gemeinsam „denn zum Küssen sind sie da“ vervollständigten.

Es lag nahe, ihr das Radiohören wieder näher zu bringen. Solange ich denken kann, war das erste, was meine Mutter morgens in der Küche tat, das kleine Radio einzuschalten. Es hatte uns durch die Kindheit und meine Mutter durchs Leben begleitet. Also stellten wir wann immer möglich meiner Mutter das Radio an, versuchten ihr sogar zunächst noch, die Bedienung des Radios zu erklären. Als klar war, dass die Bedienung der Stereoanlage zu schwierig war, stellten wir ihr das Uhrenradio aus der Küche ins Wohnzimmer, wo sie sich meistens aufhielt. Aber auch das stellte sie sich nicht selbst an. Und irgendwann wurde klar, dass sie auch von dem von uns angeschalteten Radioprogramm nichts mehr verstand. Stattdessen beschwerte sie sich, dass da irgendwelche Leute pausenlos durcheinander quatschen würden. Jeder Versuch, ihr die Funktionsweise eines Radios zu erklären, scheiterte.

Das Vergessen: Namen sind Schall und Rauch

Ich glaube, das letzte Mal, dass meine Mutter mir meinen Namen zugeordnet hat, war im Sommer 2005. Es folgte eine Zeit der Verwechslungen, in der meine Schwestern und ich, auch infolge der Sprachstörungen, mit allen möglichen Namen und Bezeichnungen belegt wurden. Irgendwann zerfiel auch Mamas Erinnerung an Papa. Er kam in Erzählungen, Kommentaren und Fragen plötzlich nicht mehr vor. Einzig sein Name blieb noch eine Weile erhalten. Manchmal fragte Mama auch nach ihrer ältesten Tochter, die seltener als meine jüngere Schwester und ich zu Besuch kam. Sie war dann meist „die andere, du weißt schon“. In meinen ersten Lebensjahren hatte ich diese Schwester immer “Ina” genannt. Es berührte mich sehr, als meine Mutter in meiner Gegenwart versuchte, ihren Namen zu rekonstruieren. Sie sagte, „wie heißt denn … die andere, du weißt schon …. Ina … Ina … … Tina …“. Dann schaute sie mich mit großen Augen an, und sagte „jetzt isses wieder weg.“ Diesen Prozess des Nicht-Merkens, des Vergessens aus nächster Nähe miterleben zu dürfen, war für mich fast einer der intimsten Momente mit meiner Mutter. Ich hatte in den knapp drei Jahren zwischen dem Tod meines Vaters und dem meiner Mutter nur selten eine solche Chance, der Demenz, die unser aller Leben so verändert hatte, so genau in die Augen zu schauen.

Dass Namen irgendwann keine Bedeutung mehr hatten, erlebte auch die befreundete Nachbarin meiner Mutter auf sehr schmerzliche Weise. Im Dezember 2006 besuchte sie meine Mutter im Heim, nahm sie in die Arme, kümmerte sich um sie. Irgendwann, so erzählte sie später, bat die Nachbarin meine Mutter, sie mit ihrem Namen anzusprechen, und sagte, „du kennst mich doch, ich bin doch …” und sagte ihren eigenen Namen. Meine Mutter wand sich, sagte nichts, sagte dann irgendwann trotzig: „Das sag’ ich nicht!“